25Gbps×4をSMF1本に集約し100Gbpsを実...

12

09

25Gbps×4をSMF1本に集約し100Gbpsを実現、到達距離2kmの「CWDM4 MSA」と、10/20/40kmの「4WDM MSA」

25Gbps×4レーンを1本のSMFに集約最大100Gbpsで到達距離2kmのインターフェース構築が目的の「CWDM4 MSA」

今回紹介する「CWDM4 MSA」は、2014年3月にAvago Technologies、Finisar、JDSU、Oclaroと住友電工の5社をFounder Memberとして設立された。

その後急速にメンバー企業が増え、2014年9月にRevision 1.0のSpecificationを公開した時点で10社(Brocade、ColorChip、日立金属、Juniper Networks、Kaiam、三菱電機、NeoPhotonics、Oplink、Skorpios Technologies、SiFotonics)が加わった(JDSUがLumentumへ、FinisarがII-VI Incorporateへ変わっているが、JDSUは会社分割、Finisarは買収に起因)。現時点では、さらにHiLight Semiconductor Ltdが加わって16社となっている。

CWDM4 MSAの目的は、データセンター内での利用を想定し、最大100Gbpsで2kmの到達距離を持つ安価なインターフェースを構築することだ。

2kmというのは、1つのビル内で利用するにはちょっと余る距離ではあるのだが、例えばある場所にデータセンターを構築し、需要が増えて隣へデータセンターの建屋をもう1つ建設し、機材を拡充する、といったケースがしばしばあったりする。

こうなると、配線長は簡単に1kmくらいは超えてしまう。一例をあげると、Googleが2006年にオレゴン州ダラスへ開設したデータセンターは3つの建屋からなる(こちらのGoogleマップで確認できる)が、仮に左右に分かれた2つの建屋の間を直接接続したいなら、中央の建屋をぶち抜いて糸電話のように配線するわけにはいかないため、どうしても迂回する経路を通すかたちになる。

すると、500mというのはかなりギリギリで、もう少しゆとりが欲しいわけだ。そうでなくても、建屋内ではしばしば迂回した配線を余儀なくされるから、500mを超える距離を到達できるニーズがある(かといって100GBASE-LRのように10kmは要らない)のは、それなりに理解できる。

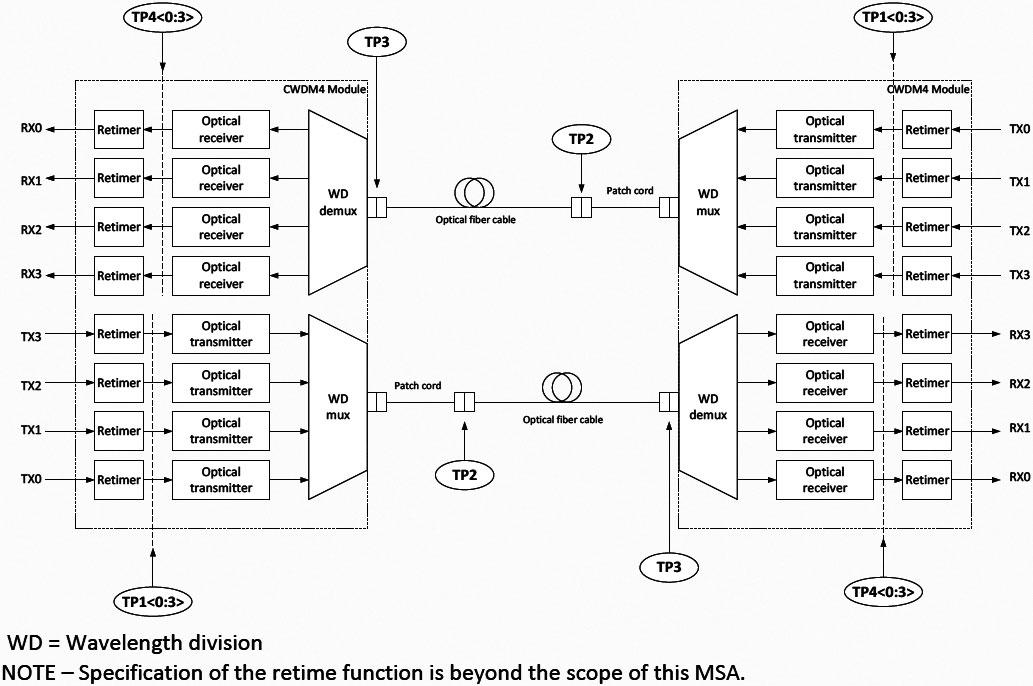

これを実現するために、CWDM4を利用して25Gbps×4レーンを1本のSMFに集約することで、1対のSMFで2kmまでの到達距離を実現する、というのが基本的な構成である。CWDMについては『位相変調した光信号を復号するコヒーレント光と、波長分離多重「DWDM」を併用する「400ZR」』でも少し触れたが、要するにWDMを実現するにあたり、その波長というか周波数の分布が比較的疎な規格を指す。

CWDM4で利用する波長は、実は『レーンあたり50/25Gbpsで400Gbpsを実現する「IEEE 802.3bs」の各規格』で紹介した「200GBASE-FR4」と全く同じだ。ただし、200GBASE-FR4が56GのPAM-4変調を利用しているのに対し、100G CWDM4は普通のNRZであり、信号レートは25.78125GBdである。

そもそも仕様策定時の2014年の段階では、56GのPAM-4変調は、まだ高コストなどというレベルですらなく、技術的に難易度が高すぎたため、当然選択肢に上がっていない。時系列で言えば「IEEE 802.3bs」に先立って100G CWDM4 MSAが立ち上がっているわけで、その意味では100G CWDM4の実装が200GBASE-FR4の参考になった、と言うべきだろう。