読書記録の書き方6選×おすすめアプリ...

12

03

読書記録の書き方6選×おすすめアプリ6選

読書の質を高めたいなら、読書記録がおすすめ。要約、感想、心に残った文章などを書き残せば、より深く記憶に刻めますよ。

有識者が推奨する読書記録テンプレートや書き方のコツ、便利なツールなど詳しくご紹介します。

読書記録のメリット

読書記録にはどんなメリットがあるのでしょう? 主に4つ挙げられます。

これまで読んだ本を振り返れる

第一に、備忘録としての役割です。読んだ本の概要や感想、読了日などが残っていれば、読書履歴を振り返りたいときや過去に読んだ本を参照したくなったとき役立ちます。読破した実績が目に見えるかたちで残ると、達成感や自信にもつながりますね。

自分の内面的な変化を書き残せる点でも、読書記録には大いに意義があります。5年前の読書記録を読んで「当時はこんな本を読んでいたんだなぁ」「こんなことを考えていたんだなぁ」と振り返り、懐かしむことができるのも、読書記録の醍醐味です。

本の内容を整理できる

読書記録により、本の知識を整理できます。

……のようにアウトプットすることで、情報が自分にとってわかりやすいかたちに落とし込まれ、より深く理解できます。特に難解な本・情報量の多い本を熟読するときは、記録をつけながら読み進めればわかりやすくなるでしょう。

本の知識を活用しやすい

読書記録が残っていると、本の知識をいざ活用したくなったときに便利です。

……こんなときに読書記録が残っていれば、本の内容をすみやかに思い出せます。何も記録していなければ、最初から読み直すことになるでしょう。

生魚をさばいて缶詰にするように、本の知識を読書記録のかたちに “調理” しておくことで、必要なときにすぐ知識を取り出せるのです。

記憶が定着しやすい

精神科医の樺沢紫苑氏によると、筋肉を動かした記憶「運動性記憶」は、一度覚えたらなかなか忘れないのだそう。

しばらく自転車に乗らなくても、乗り方は忘れませんよね。同様に、「書く」という動作をともなってインプットされた情報は、記憶に定着しやすいのです。

このように、読書記録には多くのメリットがあります。本を読んだら、なるべく読書記録を残しましょう。

読書記録の書き方1:ひとこと読書ノート

いよいよ、読書記録方法を具体的にご紹介していきます。まずは、最も基本的な書き方。本の基本情報に加え、感想を1行程度で簡潔に書き残します。具体的には、この5つを記入してください。

- タイトル

- 読んだ日

- 通し番号

- 気に入った文章

- 感想

ノートやアプリはもちろん、Excelなどの表計算ソフトでもOKです。

『読書は1冊のノートにまとめなさい』(ナナ・コーポレート・コミュニケーション、2008年)の著者・奥野宣之氏によると、読書記録ノートで最も大切なのは「続けること」。1行程度の簡潔な記録でも、10年続ければ大きな財産です。読書記録を続けるうち、書き残す内容の質も高まっていくでしょう。

そのため、まずは限りなくシンプルなフォーマットで読書記録を始めるのがおすすめです。もちろん、書きたいことがたくさんあるなら何行書いてもかまいません。

読書記録のポイントとして、奥野氏は以下の4点を挙げています。

自分に必要な情報だけ

読書記録には、自分にとって重要だと感じたり、印象深かったりした情報だけ書き残しましょう。自分にとって不要な情報は捨てる勇気も必要です。著者が声高に訴えている主張でも、自分にとって重要でないと感じるなら、無理に書き残す必要はありません。

気取らず本音で

感想を書くときは、あなた自身の本音を大切にしましょう。著者の意見に共感できなかったなら、そのまま書いてOK。本音をねじ曲げてまで肯定する必要はありません。こなれた文章や気の利いた表現にこだわらず、等身大の言葉で書くことも意識しましょう。

感想だけでなく理由も

記録である以上、読み返すときのことも考えましょう。

「おもしろかった」で終わらず、「どんな点がおもしろかったのか」「なぜおもしろいと感じたのか」まで書く。「タメになった」だけでなく、「どんな情報がタメになったか」「どう活かせそうか」まで書く。

感想が生まれた理由を簡潔に書き添えると、読み返したときに記憶が再現されやすいので、より優れた読書記録になります。

思い出の品を貼る

本にまつわる思い出の品があれば、ノートに貼りつけましょう。

このような “思い出の品” を残しておくと、本を読んでいたときの記憶や印象が鮮明に蘇ります。紙面が彩り豊かになり、読書記録が楽しくなるのもメリットです。

読書記録の書き方2:A4用紙記録法

次は、哲学者・小川仁志氏が提唱する読書記録法。以下の3点をA4用紙1枚にまとめます。

- ひとこと要約

- 図解

- 自分なりの意見

「A4用紙1枚」という制限を設けるのは、内容をより深く理解するため。紙面が限られると、真に残す価値のある本質的な情報のみ選択することになります。エッセンスだけが詰め込まれた、情報密度の濃い読書記録ができあがるのです。

情報量が少ないため、記録の保存・持ち運びがしやすいのもメリット。記録した用紙は、ファイルなどにまとめて保管しましょう。

それでは、ひとこと要約・図解・自分の意見の書き方を解説します。

ひとこと要約

まず、本の内容を1行でまとめます。ビジネス書やハウツー本なら「筆者の核となる主張」、物語や伝記なら「あらすじと結末」を簡潔にまとめましょう。

◆ひとこと要約の例

図解

要点や、特に記録しておきたい内容を、図に落とし込みます。永田豊志『頭のいい人は「図解思考」で考える!』(三笠書房、2017年)によると、図解の大まかな流れは以下のとおり。

- 本文からキーワードを抜き出す

- 各キーワードの論理関係や時系列を矢印で表す

- 各キーワードの関係を線で表す

このやり方で、『論語と算盤』の冒頭を図解してみました。

- キーワード「論語」「算盤」「道徳」「商才」「正しい道理の富」「永続」を書き出す

- 「論語が算盤を基礎づける」という論理関係を矢印で表す

- 「論語と道徳は同義」という関係を線で表す

自分なりの意見

最後の「自分なりの意見」は最も難しいかもしれません。内容をまとめるだけでなく独自の意見まで考えるのは、容易ではありませんよね。

前出の小川氏によると、自分なりの意見は「本の内容にあえてケチをつけてみる」と生まれやすいそう。本に書かれていることを絶対視せず、「本当に正しいのかな?」と疑って読むのです。素直に受け入れるだけでは、自分の頭で考えることにならず、読書のメリットが半減してしまうかもしれません。

例として、筆者は『論語と算盤』について次のような意見をもちました。

本書で説かれる「正しい経営とは、利益追求と道徳を両立させることである」という主張には全面的に同意した。しかし、道徳のモデルを『論語』だけに求める考え方には疑問が残った。道徳の基準は、各時代のニーズや社会構造などに応じて変化しうるもの。2,000年以上も前に書かれた『論語』の教えが、必ずしもすべて現代に当てはまるとは限らない。一例として、『論語』で説かれる「年功序列」の考え方は、現代社会においては廃れつつある。本書の教えを実生活に活かすには、現代社会における道徳観とも擦り合わせをすべきではないだろうか。

あえて批判的な視点をもってみると、「自分なりの意見」を書きやすくなります。ほかのフォーマットで読書記録をつける際にも役立つ考え方ですから、ぜひ覚えておいてください。

読書記録の書き方3:K-W-L表

次にご紹介する「K-W-L表」は、アメリカの教育学者ドナ・オーグル氏が、学生たちの読書をサポートするために考案した読書記録表。

- K:what I know これから読む本について知っていること

- W:what I want to learn その本から学びたいこと

- L:what I learned その本から学べたこと

という順で書き込み、本への興味・理解を深めます。

K:すでに知っていること

本を読む前に「K」と「W」を記入します。 「K」に書くのは、その本について自分が知っていること。思いつく限り書き出してみましょう。何も思いつかなければ、あらすじや帯を読んだり、インターネットで調べたりしてもかまいません。

◆記入例

『論語と算盤』

『ロミオとジュリエット』

W:本から学びたいこと

「K」を発展させるかたちで、読書を通じて知りたいことを「W」に記入します。「K」に「経営哲学の本」と書いたら、そこから「著者にとって『理想の経営』とはどんなものか?」という問いを立てられますね。

このプロセスで「本の内容を知りたい」という知的好奇心がかき立てられます。ここで生まれた疑問を解決するという「ゴール」が設定され、読書の目的が明確になるのもメリットです。

◆記入例

『論語と算盤』

『ロミオとジュリエット』

公認心理士の川島達史氏によると、人間の好奇心は「対象への理解度が60%のとき」にピークになるそう。私たちは「まったく知らないこと」でも「完全に知っていること」でもなく、「知っていることに関する知らないこと」に強い関心を抱くのです。

見ず知らずの人が結婚したと聞いても興味が湧かないのに、「芸人の有吉弘行さんが結婚した」というニュースについてはなぜか知りたくなる――この現象も “60%説” で説明できます。

心理学的観点からも、「知っていること」をベースに「知りたいこと」を生み出すK-W-L表は合理的なのです。

L:本から学べたこと

読書中~読書後は、本から学べたことを「L」に書きましょう。具体的には、

……など。読み返すときのことも考慮し、とりわけ丁寧に書きましょう。

◆記入例

『論語と算盤』

『ロミオとジュリエット』

簡単ながら、読書の質や効率を大幅に高めてくれる読書記録法ですので、ぜひお試しください。

読書記録の書き方4:本の余白を使う

ここまで紹介してきた読書記録テクニックは、ノートや別紙に書くものでした。しかし、その方法には次のようなデメリットがあります。

これを解決するには、本自体に読書記録を書き込んでしまえばいいのです。目次の前後にある余白の多いページなどにメモすれば、読書記録と本が一体化し、上に挙げたデメリットがなくなります。

瀬木比呂志『究極の独学術 世界のすべての情報と対話し学ぶための技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2020年)を参考に、やり方をご紹介しましょう。読みながら気づいた5つの項目について、ページ数とともに箇条書きでメモします。

- テーマに沿った重要な情報

- テーマからは逸れるが、有益だと感じた情報

- 著者独自の見解

- スタイルに関する気づき

- 引用された本の情報

テーマに沿った重要な情報

まずメモすべきなのは、メインテーマに関わる重要な情報。本が1本の樹だとすれば、「幹」に当たる情報です。仕事のノウハウを解説したビジネス書なら、

……などが、テーマに沿った重要な情報です。

テーマからは逸れるが有益な情報

本のテーマから遠くても、「自分の役に立つな」「おもしろいなぁ」と感じた情報はメモしましょう。仕事のノウハウを扱う本なら、

……など。「仕事のノウハウ」というメインテーマからやや逸れるものの、書き残す価値のある情報です。

著者独自の主張

3つめは、著者の主張。「私は○○と考える」「私は○○と訴えたい」といった著者の見解や思想がうかがえる文章で、心に響くものを書き出しましょう。仕事のノウハウ本の場合、

……のような文が、著者独自の見解・主張です。

スタイルについて気づいた点

本の構成や文体など、著述スタイルに関する気づきがあれば、参考までにメモしましょう。

このような気づきを書き残しておけば、自分が資料やスライドをつくったり人に説明したりするとき、参考になるかもしれません。

引用された本

見落としがちなのが、引用された本の情報。瀬木氏によると、いい本のなかで引用された本には、読むべき価値が高いものが多いそう。次に読む本を選ぶ参考としても、引用本の情報を読書記録に残しておくことは有益です。

読書記録の書き方5:引用ベストスリー

そんなときのおすすめが、教育学者・齋藤孝氏がすすめる「引用ベストスリー」。印象的だった文を3つ選ぶだけの、シンプルな読書記録法です。

「引用ベストスリー」なら、読書記録が3行程度に収まるため、手帳や日記、本の余白、ちょっとしたスペースに書き留められます。「ベストスリーを探す」という目的意識が生まれるのもメリットです。

「ベストスリー」を選ぶ基準は、本の種類や読書の目的に応じて設定してください。ハウツー本なら、「心に響いた文」ではなく「役立つと感じた文」を選びましょう。

◆「ベストスリーを選ぶ基準」の例

どうしてもベストスリーを決められない場合、

……という具合に「その文を引用するシチュエーション」を限定すれば、絞り込みやすいはず。余裕があれば、選んだ理由なども書き残すといいでしょう。

シンプルで実践しやすい読書記録法ですので、ぜひお試しください。

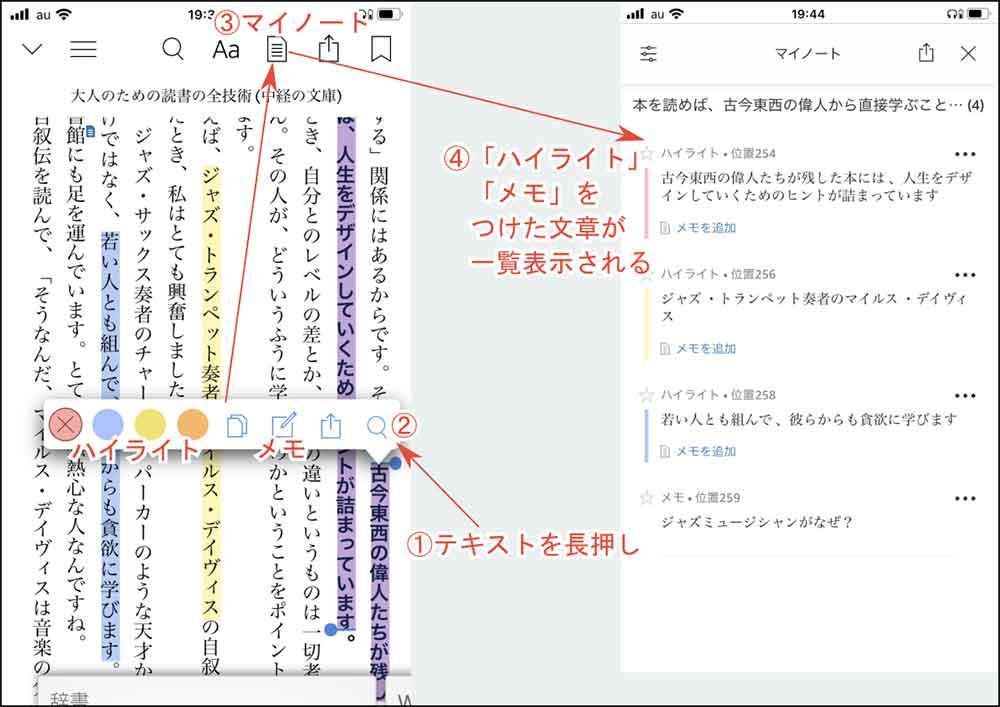

読書記録の書き方6:Kindleのハイライト&メモ

Kindleで読書記録を残すなら、

- ハイライト

- メモ

の機能が便利です。

ハイライト

ハイライトとは、本文を蛍光ペンのようにマーキングできる機能。色は複数から選べます。ハイライトした文章は、「マイノート」で一覧表示が可能です。

「赤でハイライトした文章だけ見る」など、色ごとのテキスト表示も可能。一定のルールに従いハイライトしていくだけで、情報が分類・整理された読書ノートが自動的にできあがります。

◆ハイライトの色分け例

ハイライトは、単に色をつけるのではなく、情報を効率よく整理できる優秀な機能なのです。

メモ

メモ機能では、指定した文に対しメモを残せます。紙の本で言えば、ページの脇にペンで書き込むようなイメージです。

文をタップし「メモ」を選択するだけで、感想や備忘録をたっぷり残せます。紙の本とは違い、スペースに制限がないのが大きな利点です。ハイライト機能と同様、「マイノート」で一覧できます。

手軽かつスピーディーに読書記録をつけたいなら、ぜひKindleも活用してみてください。

おすすめの読書記録グッズ

読書記録をより便利かつ楽しくしてくれるアイテムも、多く売られています。厳選してご紹介しましょう。

ほんのきろく

「ほんのきろく」は、読書記録に特化した文庫本サイズのノート。おなじみ、新潮社の商品です。

……など必要な欄が用意され、読書記録の初心者に親切。表紙には、新潮文庫のマスコットキャラクター「QUNTA(キュンタ)」が描かれており、かわいいデザインです。これから読書記録にチャレンジするなら、入門用として「ほんのきろく」を購入してはいかがでしょうか?

ほんのきろく (新潮文庫)

Amazonムーミン100冊読書ノート

「ムーミン100冊読書ノート」は、講談社の読書記録ノート。人気キャラクター「ムーミン」があしらわれた、コンパクトな文庫本サイズです。タイトルや著者、感想などの基本情報に加え、5段階評価を記入する欄もあります。

ムーミン100冊読書ノート (講談社文庫)

Amazonほぼ日手帳

「ほぼ日手帳」は、コピーライターの糸井重里氏が監修した手帳。自由にレイアウトできる方眼ノート、ページごとの「日々の言葉」、巻末付録など、記録が楽しくなる工夫が詰まっています。

……など「ほぼ日手帳」のバリエーションは多彩。読書記録手帳としていかがでしょうか。

ほぼ日手帳 2022 手帳本体 オリジナル(1月はじまり)[月曜はじまり] A6サイズ ベージュ

Amazonワナドゥ!!手帳

LOFTの「ワナドゥ!!手帳」は、趣味に関する記録専用の手帳。読書、旅行、映画、クッキングなど、手帳ごとにテーマが異なります。テーマに関するお役立ち情報のページもあり、読み物としても楽しめますよ。

読書記録しおり ワタシ文庫

「読書記録しおり ワタシ文庫」は、1枚に10冊分の情報が書ける読書記録カード。図書館の貸出カードをイメージした、レトロなデザインです。

「ケナフ100GA」という紙を使用し、昔ながらの貸出カードに近い手触りを再現。本を読むのがさらに楽しくなること間違いなしです。本や図書館の雰囲気が好きなら、特におすすめ。

読書記録しおりワタシ文庫 (ピンク)

Amazon読書感想スタンプ:ベース

「読書感想スタンプ:ベース」は、ノートや手帳、本などにスタンプし、即席の読書記録欄をつくれるアイテム。

- TITLE(書名)

- DATE(日付)

- AUTHOR(著者)

- REPORT(感想)

の4項目を印字できます。いつものノート・手帳に読書記録をつけたい方、読書記録をオシャレに仕上げたい方におすすめです。

読書感想 スタンプ ベース

Amazon読書記録キット

「読書記録キット」も、読書記録ノート作成用のスタンプです。タイトルや感想などの基本情報に加え、

など11個のスタンプがセットになっており、より詳細な読書記録をつけられます。

おすすめの読書記録アプリ

読書記録に使えるアプリも数多くリリースされています。6つご紹介しましょう。

ブクログ

読書記録アプリで最もスタンダードとも言える「ブクログ」(iOS/Android)。150万人以上の会員数を誇る人気アプリです。

本の情報や感想を記録できるのはもちろん、SNSのようにほかのユーザーとつながったり、新刊情報やランキングをチェックしたりなど、読書家向けの機能が至れり尽くせり。

なかでも便利なのが、バーコード読み取り機能。本の裏表紙にあるバーコードをスマートフォンのカメラで読み込むと、書誌情報を読み取り、一瞬でアプリに登録できます。

◆主な機能

読書メーター

「読書メーター」(iOS/Android)の基本機能はほぼ「ブクログ」と同じですが、“メーター” という名のとおり、読んだ本のデータ集計に重きを置いています。読書量を「冊数」「ページ数」などの数値で記録したいなら、「読書メーター」がおすすめです。

◆主な機能

読書管理ビブリア

「読書管理ビブリア」(iOS)でも読書記録をつけられますが、「ブクログ」や「読書メーター」に比べかなりシンプルです。書誌情報の記録と振り返りに特化しており、交流やニュースの機能はありません。

機能が絞られているぶん、画面がシンプルで操作も簡単。複雑なアプリが苦手な方や、読書記録以外の機能が不要の方には、「読書管理ビブリア」をおすすめします。

◆主な機能

Evernote

詳細な読書記録をつけたいなら、「Evernote」(iOS/Android)が便利です。メモを入力するのはもちろん、画像データも保存できます。画像内のテキスト検索すら可能なので、手書きの読書記録と併用したい方や、気に入ったページを写真で残したい方にも便利です。

「Evernote」に保存したデータは、ほかのデバイスと共有できます。こんな使い方も可能です。

そのほか、

など多彩な機能があり、読書記録以外にもさまざまに活用できますよ。

note

「note」(iOS/Android)は、文章や音声など、さまざまな形式のコンテンツを投稿できるメディアプラットフォーム。昔ながらの個人ブログサービスを、現代版にアップデートしたようなイメージです。

「note」には、

……などを投稿でき、ブログからアート作品まで、さまざまなものが公開されています。不特定多数のユーザーに向けた「発信」を目的とするのが、自分用メモとして使われることが多い「Evernote」と異なる点です。

SNSのようなハッシュタグ、コンテンツのジャンル分けなど、同じ趣味の仲間とつながりやすい機能が充実しているのも利点。読書仲間との交流が生まれたり、評価やコメントをもらえたりすれば、読書記録を継続する励みになるはずです。

Microsoft Lens

「Microsoft Lens」(iOS/Android)は、スマートフォンのカメラで活字をスキャンし、テキストデータ化してくれるツール。本のページを撮影すれば、文章を自分で写す手間が省けます。読み込んだテキストデータは、ほかのアプリへのコピー&ペーストや印刷が可能です。

……など、読書記録以外にも役立つ優れ物なので、ぜひダウンロードしてみてください。

読書記録方法を学べるおすすめ書籍

最後に、読書記録のつけ方や読書法を学べる書籍をご紹介します。

『読書は1冊のノートにまとめなさい』

前出の奥野宣之氏による『読書は1冊のノートにまとめなさい』。「読書の技術は、赤ん坊が歩き方を覚えていくように、訓練次第で身につけられる」と主張しています。

……など、本の内容を深く記憶に刻み、自分の血肉とするテクニックが満載。自作した読書ノートの写真が豊富だったり、記録ノートの活用法も解説していたりと、読書記録に挑戦したい方にはうってつけの入門書です。

読書は1冊のノートにまとめなさい[完全版]

Amazon『思考の整理学』

『思考の整理学』は、英文学者・外山滋比古氏による学術エッセイ。1983年の刊行以来、40年近く読まれ続けている名著です。

テーマは「自分の頭で考え、自力で飛翔する思考力」の身につけ方。本から得た知識を覚えるだけではなく、新しい価値に発展させる「知的生産術」について説きます。

外山氏によると、覚えた知識をうのみにするだけの知性は「グライダー型」で、知識をもとに自力で思考を深められるのが「飛行機型」。あなたはどちらでしょうか?

本で学んだことをアイデアに昇華させたい。発想力や創造力を養うヒントが欲しい。そんな方にイチオシの1冊です。

思考の整理学 (ちくま文庫)

Amazon『大人のための読書の全技術』

前出の齋藤孝氏による『大人のための読書の全技術』。教育学者としての知見から、読書の能率を上げるテクニックを紹介してくれます。

……など、まさに読書の “全技術” を学べる内容。「引用ベストスリー」や、本にメモするコツなど、読書記録のテクニックにも言及しています。

大人のための読書の全技術 (中経の文庫)

Amazon『読書の技法』

元外交官の佐藤優氏が読書のテクニックを解説する『読書の技法』。特に第4章「読書ノートの作り方」では、抜き書き&コメントを軸にした読書記録法を学べます。そのほか、

などなど、佐藤氏流の読書ノウハウを知りたいなら、ぜひ手に取ってみてください。

読書の技法

Amazon『ぼくはこんな本を読んできた 立花式読書論、読書術、書斎論』

読書術を扱う本として、ジャーナリスト・ノンフィクション作家の立花隆氏による『ぼくはこんな本を読んできた 立花式読書論、読書術、書斎論』もご紹介しましょう。

立花氏は、元首相を追った『田中角栄研究』のほか、映画、脳科学、宇宙など広いジャンルで執筆した「知の巨人」として知られます。残念ながら、2021年4月に訃報が伝えられました。

そんな立花氏が、自身の読書論を存分に披露したのが『ぼくはこんな本を読んできた』。一流のジャーナリストが読書にどう親しみ、知識をインプットしていたのか、気になる方はぜひご一読ください。

立花式読書論、読書術、書斎術 ぼくはこんな本を読んできた (文春文庫)

Amazon『頭のいい人は「図解思考」で考える!』

本の内容を図解するとき役立つのが『頭のいい人は「図解思考」で考える!』。基本のテクニックに加え、

など、目的ごとの応用法も数多く紹介しています。

『頭のいい人は「図解思考」で考える!』の内容は、勉強のノートづくりや仕事のメモ、資料・マニュアル作成など、さまざまに活用可能。読書記録をつけたい人だけでなく、図解に苦手意識があるすべての人におすすめです。

頭のいい人は「図解思考」で考える! (知的生きかた文庫)

Amazon***読書記録は、読んだ本の内容を身につけるのに不可欠な作業です。ご紹介した6つのノウハウとツール、書籍を参考にチャレンジしてみてください。読書が大好きなあなたには、こちらの記事もおすすめです。

>>読書におすすめのアプリはどれ!? 17個比較してみた>>読書家とはどんな存在? 3つの特徴があった>>寝る前に読書する効果4選&おすすめのブックライト

(参考)樺沢紫苑公式ブログ|なぜアウトプットは、記憶に残るのか?ダイヤモンド・オンライン|なぜ、読書ノートは続かないのか?継続できる簡単で効果的な3つの方法ITmedia ビジネスオンライン|本のことは100円ノートにまとめなさい!奥野宣之氏の“読書術”小川仁志(2016),『7日間で成果に変わる アウトプット読書術』, 星雲社.永田豊志(2017),『頭のいい人は「図解思考」で考える!』, 三笠書房.California State University, Sacramento|K-W-Lダイレクトコミュニケーション|好奇心を持つ,旺盛になる6つの方法瀬木比呂志(2020),『究極の独学術 世界のすべての情報と対話し学ぶための技術』, ディスカヴァー・トゥエンティワン.齋藤孝(2016),『大人のための読書の全技術』, KADOKAWA.

【ライタープロフィール】佐藤舜大学で哲学を専攻し、人文科学系の読書経験が豊富。特に心理学や脳科学分野での執筆を得意としており、200本以上の執筆実績をもつ。幅広いリサーチ経験から記憶術・文章術のノウハウを獲得。「読者の知的好奇心を刺激できるライター」をモットーに、教養を広げるよう努めている。